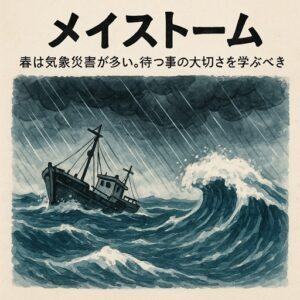

命名された気象現象 メイストーム

春は気象災害が多い。待つ事の大切さを学ぶべき

1954年5月10日北海道東海上で低気圧が猛烈に発達、中心付近の最低気圧は952ミリバール(現在の単位ではヘクトパスカル)。

台風並みの発達ぶりを示したこの低気圧こそ後に研究対象となり、そのとき研究者が名づけたのが「メイストーム(5月の嵐)」である。

釧路沖では多くの漁船が大時化に遭遇し死者171名、行方不明587名。

当時の天気図を見ると猛烈な西高東低冬型を示しているが観測原簿を見ると天気は北日本日本海側で雪でなく雨となっている。

この事から恐らく南から暖かい空気が入っての低気圧猛烈発達ではなかったか。

とすると太平洋側西日本から東海はウネリが入り弱い北風で面ツルのはずだが1954年というこの年波乗りがされた記録はない。

「ゴールデンウィーク」という言葉が出来たのが1951年、但し当時は「映画を見に行く週間」という意味で、高度経済成長期に入るまで旅行など盛んでなかった。

それが証拠に1965年5月2日から4日にかけては登山史上最大の62名の死者不明者を出した。

このときの低気圧は東シナ海低気圧が中部山岳地帯を直撃、移動速度が70km/hという猛スピードだったため5月5日には穏やかに晴れていた。

風がやんでから海に出れば充分波にありつけた筈だ。