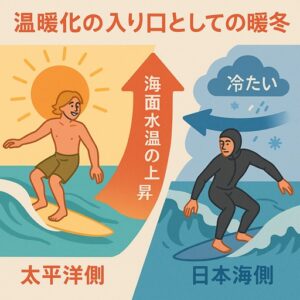

環境と波 温暖化の入り口としての暖冬

統計資料に現れない波

暖かい冬を暖冬というがその実態はイメージと違う。

気象庁では12月から2月を「冬」と規定しているから、この期間の平均温度が平年値より0.5℃以上(南西諸島は0.3℃以上)高ければそれは暖冬となる。

地球温暖化の入り口は毎日徐々に気温が上がってくるというよりも、暖かい日と寒い日が目まぐるしく繰り返され、平均すると暖冬になるパターンになるようだ。

つまり冬にしては暖かすぎる日(ブーツなんかいらないような)と真冬並みに寒い日(というか平年でいうと普通の寒さだが急に寒いので特に寒く感じてしまう)が入り乱れての結果トータルで「暖冬」判断というわけ。

温暖化で弱っている冬の寒気は圧倒的に強い夏の暖気を押し下げられないが、寒気が極に溜まって限界が来ると一気に放出される(北半球なら「北極振動」と呼ぶ現象)とその時短い冬がやってくる。

その時は大荒れ大雪も。

長続きしない気まぐれな冬型はハワイノースには申し訳ないが暖気と寒気のせめぎあいは季節外れの南岸(or日本海)低気圧も生むから日本付近はウネリの素が出来やすい。

寒い間は太平洋側はオフショアなので寒くなり始めがサーフタイム。

日本海側は冬型が緩むつまり北風が弱まって寒くなくなる時がサーフタイム。

気まぐれな天気も統計上は平均値になり慣らされてしまうのでこの目まぐるしさはデータに残らない。