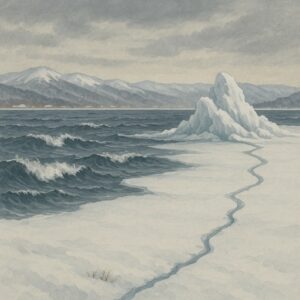

北国で氷が張らない冬、その時の波は

低気圧通過が多い冬は氷が張りにくい!波は多い筈

信州最大の湖、諏訪湖は1月2月に氷が張る。

厚さ10cmを超える事もあるが水は夜凍る時に膨張し、昼は日射で融けるので湖面の中ごろではぶつかり合った氷が大きい時は50cmも盛り上がり、道状の筋が出来る。

神様が通った跡に見えるから「御身渡り」と言われる現象。

但し2月4日の春分を過ぎてしまうとなかなか氷は張りにくいのが現状。

2010年は「御身渡り」が無かった。

同じく群馬県でも氷上に穴を開けるワカサギ釣りが氷が薄い、あるいは張らないので中止が相次いだ。

日本海側は大雪なのになぜか?実は氷が張るには氷点下10℃程度の気温が3日程続かねばならない。

瞬間的に寒くても駄目というわけ。

氷が張らない冬は寒気が居座らず天気が変わりやすいのが特徴。

低気圧が日本列島付近を通過しやすいので波を起こす元は豊富。

風向きは低気圧接近で暖気を伴った南風、雨や雪のあと寒気を伴った北風に変わる。

風向きが北風一辺倒の冬とは違うので風をしっかり読めばかなりの確率で波が当てられる筈。

湖面結氷の便りが無い冬は波多しなのだ。