台風の話その9

台風が発達するか、上陸するかは三陸遥か沖の上空にかかっていた

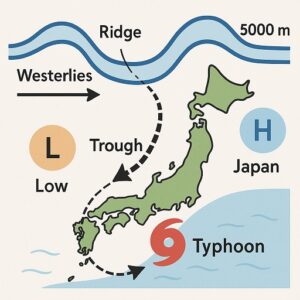

台風が日本の南にあっても高気圧が行くてを阻む場合と高気圧が二つに割れたり高気圧が小さくなって台風が日本列島に急接近する場合がある。最先端の学説では三陸沖の上空五千mが鍵らしい。

そもそも日本の上空には偏西風という強西風が吹いているが更に西に目をやれば大陸のヒマラヤあたりも偏西風の通り道、但し八千m級の山に影響され波打ち始める。

波動の北側に凸んだ部分を「峰(リッジ)」南側に凹んだ部分を「谷(トラフ)」と呼ぶ。天気予報で言う「気圧の谷が・・・」とはこの事。三陸の遥か沖では大きな「谷」を作りこれをMPT(ミッドパシフィックトラフ)と呼ぶ。北半球の場合、谷(トラフ)の中では反時計回りに渦が出来る構造を持っている。

低気圧は反時計回りだからトラフは低気圧を強めることになるがMPTの渦はこの後南下して赤道付近の貿易風に流され日本の遥か南に戻ってくる。

この渦こそが高気圧を二つに割る力を持っている。また赤道付近の積乱雲の塊の上空に三陸沖からやって来た渦が乗っかると上空まで一本の渦になり台風として発達するようだ。