天気の謎 暑いのに上空になぜ寒気

温度差が40℃もあると不安定すぎて波は立たないが30℃程度なら波も出る

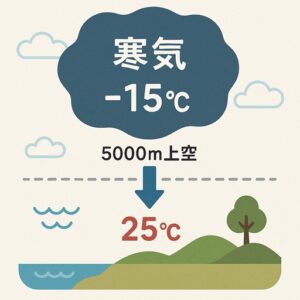

上空の寒気という言葉をよく聞くが、この時の上空とは5000mの高さの空気の温度のこと。

実は寒気は何度からという決まりはなくすべては相対的な判断だ。

季節はずれの寒気とは大体地面付近との温度差が30℃程度のもの。

さらに大荒れになるのは40℃差程度の時で地面付近が夏日25℃ならば、5000mに25-40=-15℃の寒気が入ると雷、雹の注意報、竜巻注意情報などが出される。

寒気が入るきっかけは上空を流れる偏西風が蛇行。

陸地が冷えすぎて海が暖かすぎる場合や動かない高気圧が日本の東海上に居座る時などまっすぐだった偏西風が蛇行して南に垂れ下がった部分が寒気ということになる。

さらに南に垂れ下がって切り離されるともうこの寒気はどこに行くかわからない。

寒気自体はその下にある空気よりも冷えて重いので重たい空気が下にある暖かい空気と入れ替わるエネルギーこそ低気圧の素なのである程度の上空の寒気は波を産む。

実は台風も小さなはぐれ寒気が積乱雲の上に差し掛かって上下の空気が入れ替わるきっかけで発生するという研究もある。

海面や地面付近、季節と関係なく寒気は存在するのだ。